人の心にフィルターはいらない。レインボー学校プロジェクトが、子どもたちに伝えたいこと

人はそれぞれ、“同じ”と“違い”を持っています。みなさんは自分とほかの人との“同じ”と“違い”をどれくらい大切にすることができているでしょうか。

スターバックスが2020年から実施している『レインボー学校プロジェクト』では、パートナー(従業員)が専門の講師とともにLGBTQ+当事者やアライとしての立場から多様性について語ることで、すべての子ども・若者たちが安心して過ごせる居場所づくりを目指しています。

新宿区の小学校で先日行われた出張授業では、次世代を担う子どもたちが講師の声に真剣に耳を傾けていました。

色々な“同じ”と“違い”について考えよう

キーンコーンカーンコーン。

午前10時30分。チャイムが3時間目の開始を告げると、新宿区立富久小学校5年1・2組の計37人の生徒たちが、着席します。

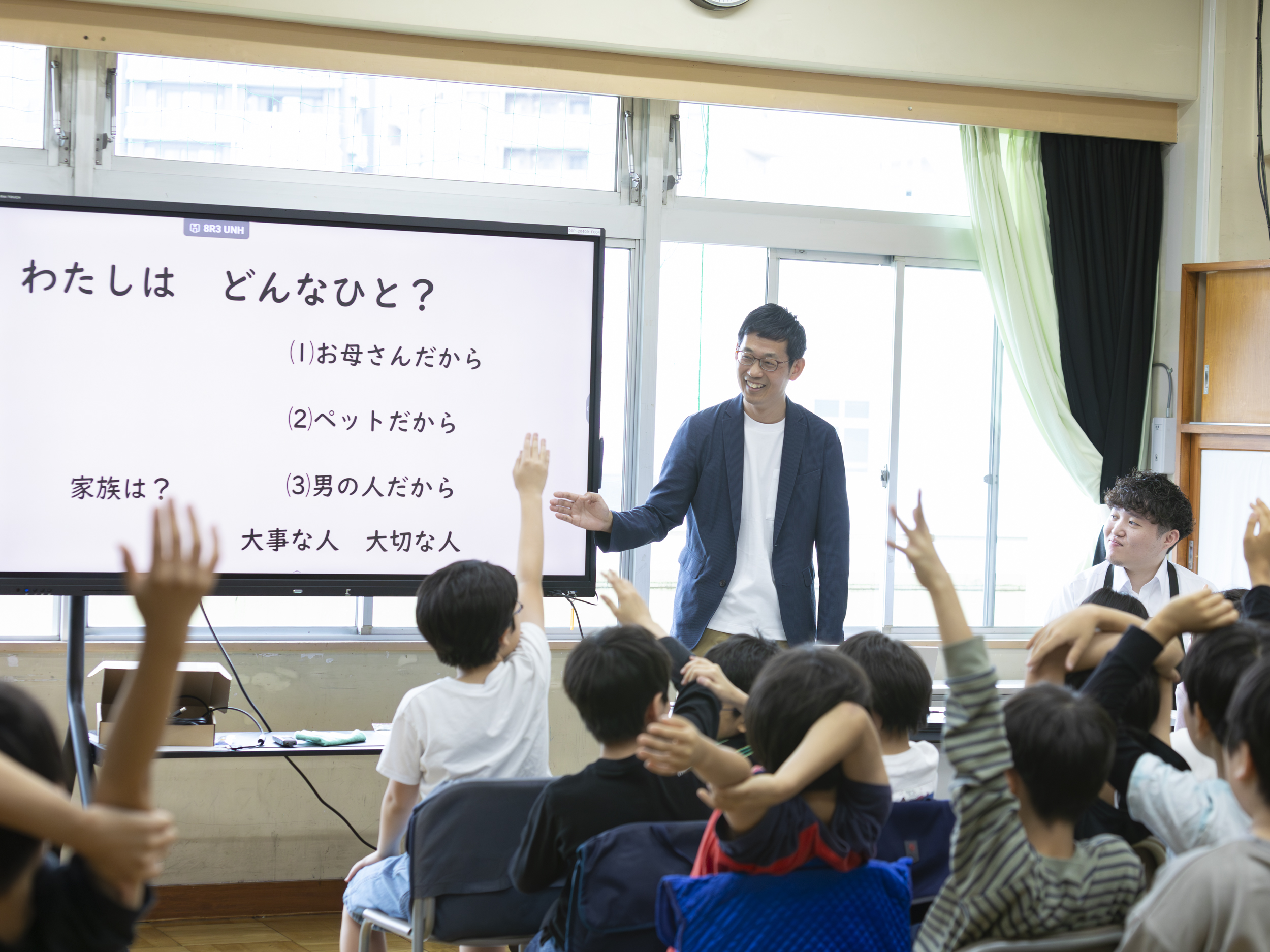

今日の講師のひとりは、シゲ先生こと鈴木茂義さん。教壇に立ち、まずはクイズ形式で自己紹介を始めます。私の性別は? 年齢は? 家族は? 最後に続くのは、こんな質問です。

「シゲ先生には付き合って8年になるパートナーつまり大事な人・大切な人がいますが、その人と日本では結婚することができません。なぜでしょう? ①お母さんだから ②ペットだから ③男の人だから」

子どもたちの手があがります。「お母さん」には0人、「ペット」と「男の人」には半々くらい。

「正解は③。シゲ先生のパートナーは、男の人なのです」

シゲ先生が答え合わせをすると、

「同性パートナーだ」

と小さく声が上がります。シゲ先生は優しくうなづき、ほほえみました。

「男の人と付き合ってるの?と心の中でちょっと驚いている人もいるかもしれません。でも、それでも大丈夫。まったく問題ありません。今感じている自分の気持ちを大切にしてください」

今年3月まで小学校の教員をしていたシゲ先生は、ご自身が小学校1〜2年生だった頃に、自分は同性を好きなのかもしれないと感じ始めたと言います。

「その時は、自分は人と違うからおかしいのかな、ダメな人間なのかなと思ってしまって、誰にも相談することができませんでした。でも、学校の先生になって様々な子どもたちや大人たちと出会う中で、『そうか、みんな色々な違いを持っているんだ。それなら自分が持っている違いを伝えても大丈夫かな』と思えるようになりました。みんなが色々な違いと同じところを持ってこの世の中で生活しています。今日はそんな中でまずはみんなと“違い”について一緒に考えていきたいと思います」。

フィルターをなくすことで、ちょっと優しくなれるかもしれない

続いてバトンを受け取ったのは、東京都内のスターバックスで働く栗山さん。

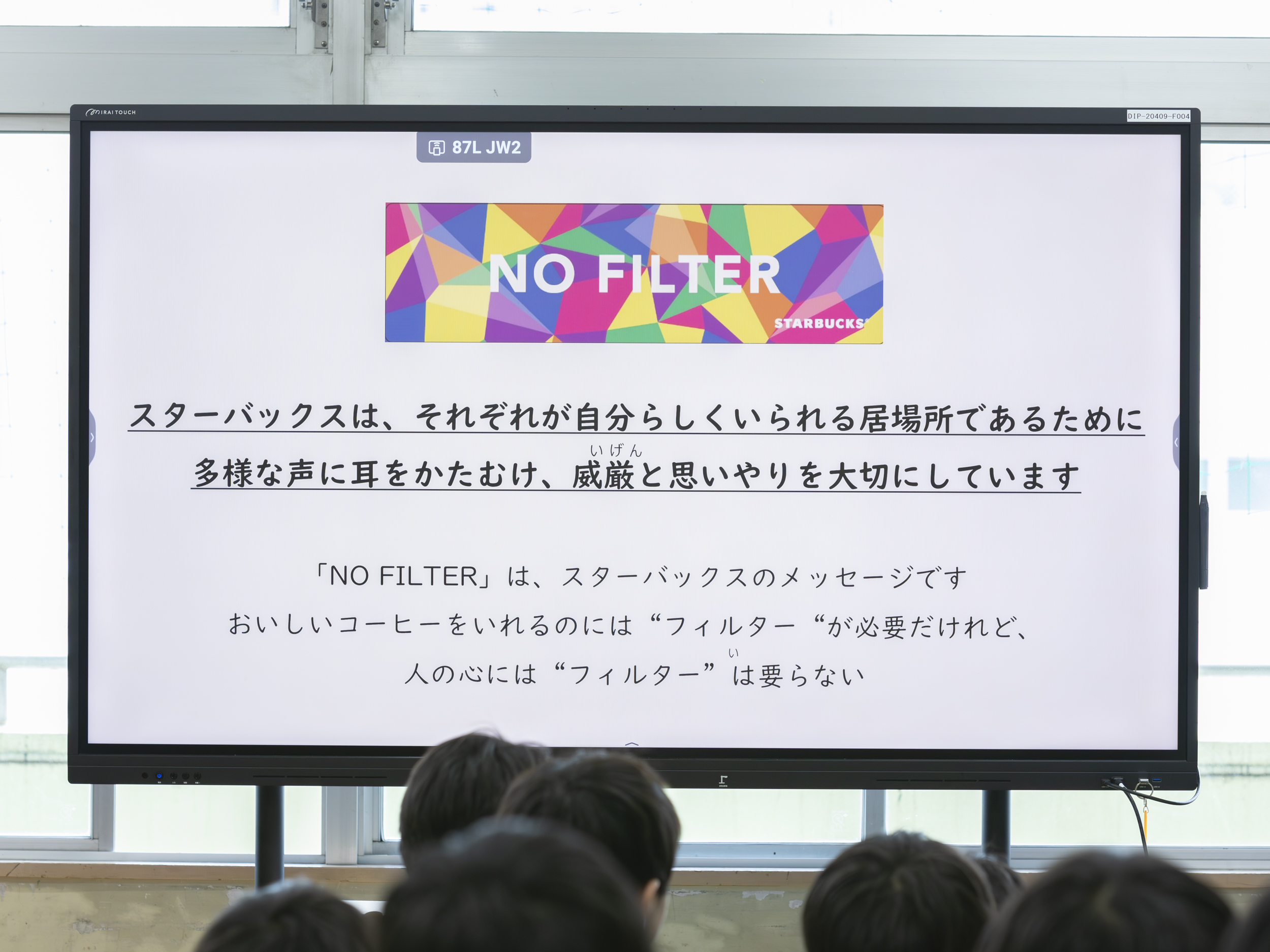

栗山さんはまず、スターバックスの理念のひとつである『No Filter』という言葉を紹介しました。「それぞれが自分らしくいられる居場所であるために、多様な声に耳を傾け、威厳と思いやりを大切にする」という意味が込められた言葉です。

「フィルターというのは、“心の壁”のようなもの。フィルターがなくなることで、お友達をもうちょっと大切にできるかもしれない。おいしいコーヒーをいれる時にはフィルターが必要だけど、人の心にはフィルターはいらないよね」

栗山さんは、スターバックスにも、手話でコミュニケーションをとる人、目が見えにくい人、義足の人、など、様々な個性を持つパートナーが、認め合って生き生きと働いていることを子どもたちに伝えました。

小さい頃、アニメや遊びは格好いいものより可愛いものに惹かれ、“普通”と違うことに悩んだこともあったという栗山さん。大学時代にスターバックスで働くようになり、セクシュアリティを含めた自分自身のことを包み隠さずに話せる仲間に出会えたと話します。

「違いとは個性なんだ。世の中には色々な人がいることを知ってください。そして、これからあなたが色々な人と出会うかもしれないことは、とても楽しく豊かな未来です」

あっという間に、45分の授業も終わりに近づいてきました。

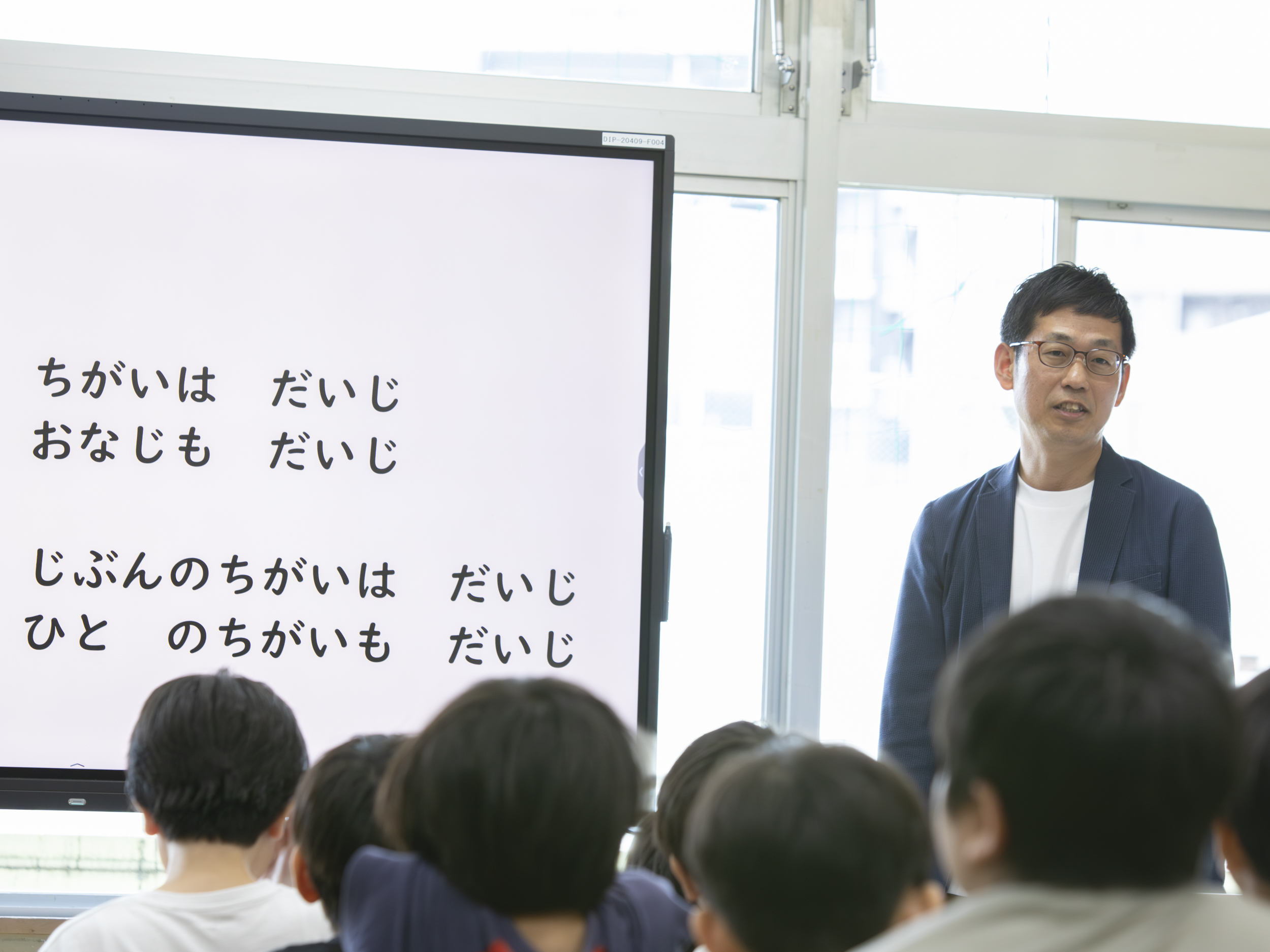

最後にシゲ先生より、「ちがいはだいじ、おなじもだいじ」という言葉とともに、人が持つ“違い”も、家族の形も様々であること、そして友達との“違い”と“同じ”を大切にする具体的な言葉や行動が伝えられました。

真剣なまなざしでふたりの話を聞き入っていた子どもたち。

「色々な人に個性とか、同じところと違うところがあるんだなって。だから、自分と違うというだけでバカにしちゃいけないと思った」

「世の中には色々な人がいて、“違う感じ”を持った人でも同じ人だから、大切にしないといけない」

などと、感じたことを授業が終わってから素直に話してくれました。

子どもたちと“共通して戻れる場所”ができた

5年1組の担任・横山繭美先生は、「子どもたちがみんな前のめりになって話を聞いていたのが印象的でした」と振り返ります。

「子どもたちは情報としては色々知っていても、実際に目の前で“当事者”の方から生きた体験を聞く機会はなかなかありません。クラスでも『お互いの違いを認め合おう、受け入れよう』と口酸っぱく伝えてきましたが、今回の出張授業で、子どもたちと“共通して戻れる場所”ができたというのは大きなことです。人との違いを認められない場面で、『人って、違ってもいいんだよね』とこちらも声をかけやすくなりますし、子どもたちにも伝わりやすくなるはず。思春期の入り口に差しかかり、人の目を気にしがちなこのタイミングでふたりのお話を聞けたのは、本当に貴重なことだと感じます」

栗山さんも授業を終えて、こんな感想を語ります。

「素直に感じたことをそのまま言葉にしてくれる子どもたちで、伝えたことをスポンジのように吸収してくれる手応えがありました。最後の感想を聞いて、僕が普段大切にしていることや、届けたかったメッセージをちゃんと汲み取って理解してくれたんだ、とすごく嬉しく感じました」

LGBTQ+を含む多様性の概念が少しずつ広まりつつある今では、子どもたちのニュートラルな姿勢に驚かされることも多いと、シゲ先生は言います。

「今の子どもたちは、もはや一緒に社会をより良い方向に変えていく“仲間”だと思っています。いわゆる『チェンジメーカー』の世代なのでしょう。自分たちが“居心地のいい場所”を自分たちの手で創れるのだという経験を、子どもたちにはどんどんしていってほしいですね。最初は半径5メートルの人間関係でいい。そこから児童会や生徒会、やがては学校のルールを変えよう、社会を変えよう、とより大きな場所でも良い変化を起こしていける、そんな子どもたちが、今まさに育ちつつあるのではないでしょうか。心から尊敬・信頼していますし、期待もしています」

栗山さんは、スターバックスの理念と重ねながら、こう語ります。

「スターバックスが大切にしているのは、家でも職場でもない“サードプレイス”という存在。多くの人が知ってくださっているスターバックスという会社が、地域の中で居心地のいい空間を率先して創っていくアクションを表現できることは、社会的にも大きな意味があると思っています」

シゲ先生も同意します。

「学校だからこそできることもあれば、企業だからこそできることもある。そして、多くの人にとって“立ち寄りたい場所”であり、憧れの存在であるスターバックスが、良い取り組みや考え方を、じわじわと、まるで漢方薬のように地域に浸透させていくことは、地域への大きな貢献ですよね」

2020 年からスターバックスが継続してきた『レインボー学校プロジェクト』。できるだけ若い世代が性の多様性に触れることで、偏見や思い込みを持たず、安心して学校に通えるようになることを願い、今期からは対象を小学生に設定し、株式会社アウト・ジャパンと共に実施しています。また、ただのインプットで終わらせず、授業内でリフレクションを取り入れるなど、子どもたちが主体的に参画できるスタイルを模索しています。

スターバックスはこれからも、『No Filter』の種を、たくさんの子どもたちの心にまき続けていきます。

■レインボー学校プロジェクトメイン講師

鈴木 茂義

元公立小学校主任教諭、上智大学基盤教育センター非常勤講師(半期)

児童・生徒向けLGBTQ+を入り口とした人権に関する出張授業や教職員向けの研修で活動中。全国各地の学校で性の多様性に関する授業や教職員向けの研修を年間80回ほど実施。子どもたちの発達段階に配慮した教育手法を得意とする。専門は特別支援教育、教育相談、教育カウンセリング。